Éditeur de la page web : F. NORTIER

Théorie des 2 Infinis

Responsable : A. DEANDREA

Responsable adjoint : S. HOHENEGGER

Quand l’infiniment grand rencontre l’infiniment petit.

Les activités de recherche menées au sein du pôle « Théorie des 2 Infinis » de l’IP2I de Lyon embrassent un vaste éventail de sujets, s’étendant de l’infiniment petit à l’infiniment grand. Elles incluent l’étude des propriétés des constituants ultimes de la matière ainsi que des questions relatives aux structures de l’univers à grande échelle. L’objectif principal est d’élaborer des modèles théoriques permettant d’expliquer les résultats expérimentaux ou de formuler des prédictions théoriques susceptibles d’être vérifiées expérimentalement. Nos activités sont organisées selon 3 axes de recherche principaux :

- Hadrons et noyaux

- Particules élémentaires

- Champs et cordes

et 3 axes de recherche transverses :

- Astrophysique et cosmologie

- Approches interdisciplinaires

- Outils numériques

Par ailleurs, nous entretenons des liens étroits et des collaborations avec les équipes de recherche expérimentales de l’IP2I suivantes :

NON-PERMANENTS:

- DOCTORANTS / DOCTORAL STUDENTS:

- CHERCHEURS NON-PERMANENTS / NON-PERMANENT RESEARCHERS:

Photo de groupe du printemps 2024.

Axes de recherche principaux

- Noyaux et hadrons

- Structure et interactions nucléaires

- Structure et phases hadroniques

- Particules élémentaires

- Boson de Higgs et nouvelle physique dans les collisionneurs

- Saveurs des quarks et leptons

- Champs et cordes

- Théorie des cordes et dualités

- Champs : Unification, Supersymétrie et gravité quantique

Axe 1 : Noyaux et hadrons

Membres : X. ARTRU (visiteur), M. BENDER, K. BENNACEUR, G. CHANFRAY (émérite), D. DAVESNE, M. ERICSON (émérite), H. HANSEN, J. MARGUERON (en détachement), J. MEYER (émérite) & J.-M. RICHARD (émérite).

La physique nucléaire et hadronique est dédiée à l’étude des noyaux atomiques ainsi que de leurs constituants fondamentaux en chromodynamique quantique (QCD), à savoir les quarks et les gluons. Certains des phénomènes que nous examinons se manifestent à des énergies relativement basses, tandis que d’autres se produisent dans des environnements extrêmes, tels que l’intérieur des étoiles chaudes et denses.

Structure et interactions nucléaires

Nos activités de recherche se concentrent sur les thèmes suivants :

- L’étude de la structure nucléaire afin d’accompagner l’acquisition et l’interprétation des données dans les installations expérimentales actuelles et futures. Cela inclut l’analyse des masses nucléaires, des distributions de charge et de densité de masse, de la structure en couches, du mouvement collectif, des bandes de rotation, de la barrière de fission ainsi que des contributions aux études de nucléosynthèse, en mettant particulièrement l’accent sur le rôle des formes triaxiales dans ces phénomènes.

- Le développement de méthodes basées sur la fonctionnelle de la densité d’énergie nucléaire (EDF) pour aborder le problème nucléaire à N-corps, notamment à travers des formes généralisées de l’EDF pour l’étude de la structure nucléaire et l’ajustement de leurs paramètres. Cela comprend les EDFs généralisées de type Skyrme et Gogny, ainsi que l’élaboration d’un nouveau type d’EDF non locale.

- La conception d’outils numériques pour la physique de la structure nucléaire, notamment pour les calculs de champ moyen et de mélange de configurations des noyaux et de la matière nucléaire basés sur les EDFs nucléaires, incluant des calculs quasi exempts de restrictions de symétrie des propriétés des noyaux de formes complexes.

- L’élaboration de modèles pour les interactions des neutrinos avec les noyaux, essentielle pour l’interprétation des expériences d’oscillation des neutrinos (T2K, DUNE), abordant le problème à N-corps et la structure des nucléons.

- Lagrangiens relativistes effectifs : développement de modèles relativistes pour les noyaux finis et la matière uniforme, visant à combler l’écart entre les systèmes à quelques corps et à plusieurs nucléons. Cela inclut des applications aux propriétés des noyaux finis dans un cadre Hartree déformé, à la physique de la croûte et du cœur des étoiles à neutrons, ainsi qu’aux interactions d’hypérons.

- La stabilité des noyaux due aux oscillations neutron-antineutron, en relation avec des expériences menées sur de grands détecteurs souterrains tels que Super-Kamiokande et DUNE.

- Astrophysique nucléaire : élaboration d’une équation d’état unifiée pour la croûte et le noyau des étoiles à neutrons. Recherche de signaux expérimentaux (physique nucléaire) et observationnels (ondes gravitationnelles, radio, rayons X) permettant de mieux caractériser les propriétés du noyau des étoiles à neutrons, incluant l’existence possible d’une transition de phase dans le noyau. Développement d’une équation d’état au-delà du métamodèle nucléonique. Conception de boîtes à outils en libre accès pour la communauté, permettant de fournir un grand nombre d’équations d’état pour les étoiles à neutrons et d’analyser les sources d’ondes gravitationnelles.

Structure et phases hadroniques

Nos travaux portent sur les problématiques suivantes :

- Lagrangiens relativistes de Hartree-Fock avec confinement et potentiel chiral : élaboration d’un cadre théorique dans le contexte de la RMF permettant d’établir un lien explicite entre la phénoménologie de la QCD, notamment les propriétés du corrélateur de gluons et des boucles de Wilson (tension de corde et condensat de gluons), et le modèle relativiste pour la description de la matière nucléaire ainsi que des étoiles à neutrons.

- Multiquarks et systèmes à quelques corps : étude de la spectroscopie des états multiquarks, tels que les tétraquarks et les pentaquarks, et exploration des hypernoyaux incluant des quarks étranges. Cela englobe également l’étude des atomes exotiques et des cartes hypernucléaires.

- Matière hadronique et plasma quark-gluon : analyse des phases chaudes et denses de la QCD, recherche d’un point critique chiral et compréhension du phénomène de déconfinement. Cela implique le développement de modèles de quarks effectifs, en particulier axés sur les propriétés de haute densité déduites du spectre des ondes gravitationnelles issues des fusions d’étoiles à neutrons.

Des hadrons standards aux tetra- et pentaquarks. [source]

Diagramme de phase de la chromodynamique quantique. [source]

Axe 2 : Particules élémentaires

- Membres (thématique principale) : L. DARMÉ, S. DAVIDSON, A. DEANDREA, F.N. MAHMOUDI & F. NORTIER.

- Membres (thématique secondaire) : A. ARBEY, S. FRIOT (visiteur) & H. HANSEN.

La physique des hautes énergies est dédiée à l’étude des interactions fondamentales entre particules élémentaires. La théorie des interactions fondamentales actuellement reconnue, à savoir le Modèle Standard, a démontré une précision remarquable dans la description des constituants ultimes de la matière accessibles à l’expérimentation. Toutefois, il existe des raisons substantielles de penser que cette théorie ne saurait constituer une description exhaustive des lois de la nature. En conséquence, une partie de nos recherches est consacrée à l’exploration de diverses théories dépassant le cadre du Modèle Standard, visant à élucider cette nouvelle physique.

Tableau des particules élémentaires. [source]

Boson de Higgs et nouvelle physique dans les collisionneurs

Les collisionneurs de particules à haute énergie continuent de produire de nouveaux résultats d’une précision inégalée dans des domaines énergétiques jusqu’alors inexplorés. Ces résultats offrent l’opportunité de tester des théories au-delà du Modèle Standard. En particulier, l’étude du boson de Higgs, signature du mécanisme conférant une masse aux particules élémentaires, constitue un enjeu majeur pour les expériences menées dans les collisionneurs actuels et futurs, notamment pour son rôle privilégié d’éventuel portail vers la nouvelle physique. Par ailleurs, de nombreux modèles répondant aux motivations sous-tendant l’existence de cette nouvelle physique peuvent y être soumis à l’épreuve expérimentale.

Simulation des gerbes de particules subatomiques produites dans le détecteur CMS, lors de la collision de faisceaux protons-protons au CERN LHC. [source]

- Des modèles simplifiés intégrant un secteur de Higgs étendu ou des fermions vectoriels ;

- Des modèles de matière noire et de particules faiblement interactives ;

- Des extensions supersymétriques minimales du Modèle Standard ;

- Des modèles composites à échelles intermédiaires pour la physique du Higgs et du quark top ;

- Des modèles incluant des dimensions supplémentaires et des branes, avec leurs implications pour les scénarios d’unification de jauge-Higgs ainsi que pour les modèles de grande unification asymptotique ;

- Le mélange UV/IR et la non-localité, inspirés de la gravité, et motivés par le puzzle de la petite hiérarchie ;

- Des extensions du Modèle Standard avec violation de la symétrie de Lorentz.

Nous nous engageons activement dans le développement de codes informatiques (SuperIso, HyperIso, MARTY et GAMBIT), avec pour objectif principal d’automatiser le calcul des observables de saveur dans tout modèle de nouvelle physique.

Illustration artistique de différents sujets de physique au-delà du SM, représentés par des îles séparées par des mers d’inconnus. [source]

Saveurs des quarks et leptons

La physique des saveurs se trouve au cœur de nombreux mystères non résolus dans le cadre du Modèle Standard et est étroitement liée au secteur de par l’intermédiaire des couplages de Yukawa. Ainsi, résoudre le puzzle de la saveur revient à chercher à élucider les origines des phénomènes suivants : la réplication en générations des fermions, leur hiérarchie de masse, la masse des neutrinos, les textures particulières des matrices de mélange des quarks et des neutrinos, ainsi que l’asymétrie matière-antimatière par le biais de la violation de CP.

À gauche [source] : La légende voudrait que Murray Gell-Mann et son étudiant Harald Fritzsch aient eu l’idée de distinguer les quarks par leur « saveur » et leur « couleur » en 1971, alors qu’ils testaient différents parfums de glace. Au centre et à droite [source] : Exemples de diagrammes de Feynman, dits « manchots » (de l’anglais « penguin », bien qu’on trouve souvent la mauvaise traduction française « pingouin » qui correspond à « auk » en anglais), en physique des saveurs dans le SM (au centre) et dans un modèle supersymétrique (à droite).

Axe 3 : Champs et cordes

- Membres (thématique principale) : S. FRIOT (visiteur), F. GIERES, S. HOHENEGGER & D. TSIMPIS.

- Membres (thématique secondaire) : A. DEANDREA & F. NORTIER.

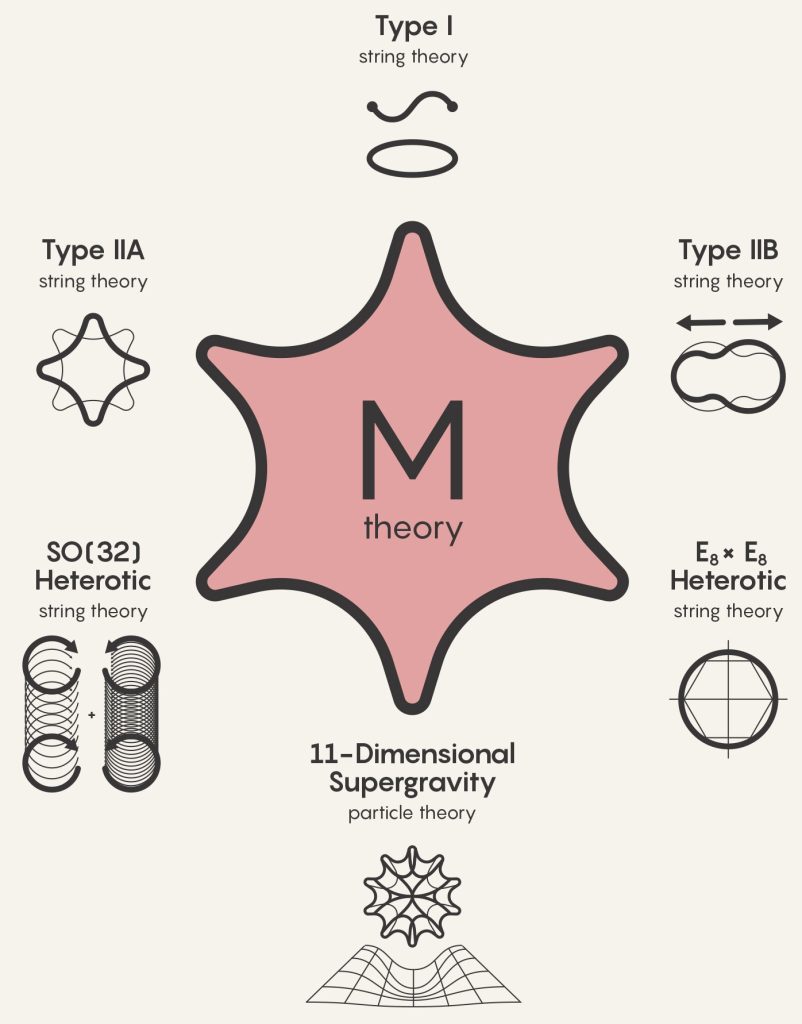

La théorie des champs constitue le cadre théorique dans lequel sont formulées les théories de la physique des particules et de la gravitation. La problématique d’une complétion ultraviolette de la gravité quantique a motivé le développement de la théorie des cordes. La quête d’une formulation non perturbative, désignée sous le nom de « Théorie M », demeure un domaine de recherche actif à ce jour. Toutefois, les applications récentes de la théorie des cordes transcendent largement son cadre initial. Elles ont engendré de nombreux résultats formels en théorie des champs, permettant des avancées significatives dans la compréhension des interactions fortement couplées au sein de théories « jouets » supersymétriques, comme en témoignent la correspondance AdS/CFT ou encore la dualité électrique-magnétique. Par ailleurs, la théorie des cordes a également suscité l’étude de théories non locales et/ou non commutatives.

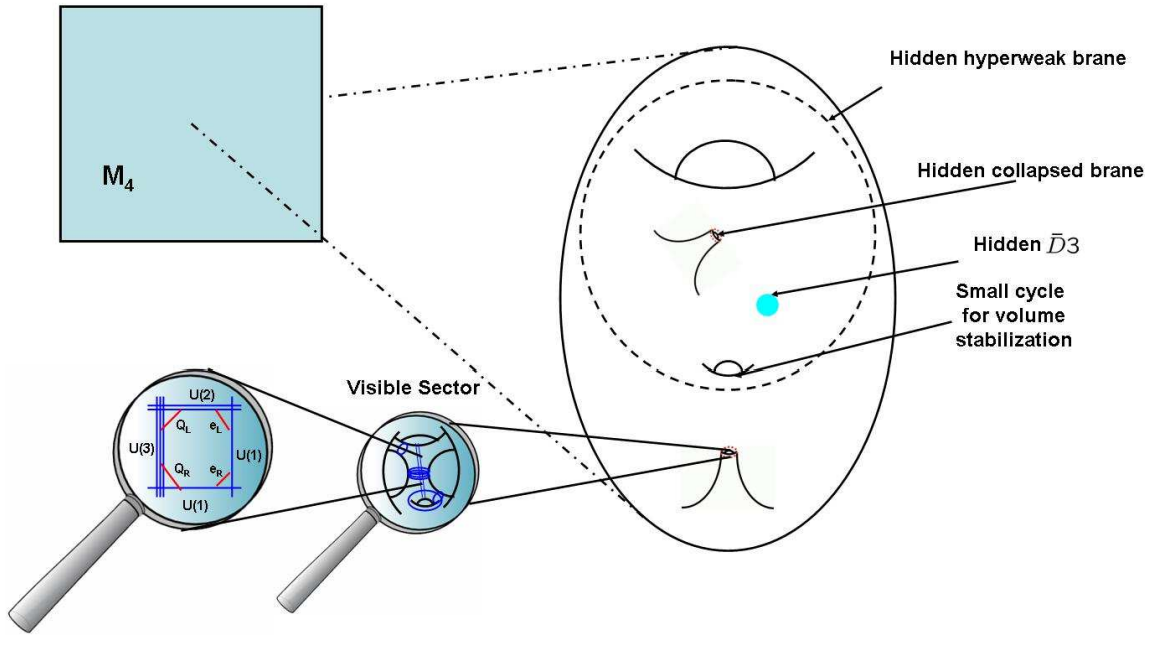

En théorie des cordes, les particules élémentaires sont modélisées sous forme de cordes unidimensionnelles qui oscillent non seulement dans les dimensions spatiales familières, mais également dans des dimensions supplémentaires compactifiées. Ces cordes possèdent la propriété de se rattacher à des objets solitoniques de dimensions supérieures, dénommés branes. [source]

- Les théories de jauge supersymétriques : les théories de champs supersymétriques en six dimensions ou moins, caractérisées par divers contenus de jauge et de matière, émergent naturellement de différentes constructions de la théorie des cordes (par exemple, la théorie des petites cordes). En dépit de l’absence générale de descriptions lagrangiennes explicites, les méthodes de calcul issues de la théorie des cordes permettent d’explorer les aspects non perturbatifs et les dualités de ces théories. Grâce à la compactification ou à la réduction de l’espace des paramètres, cela ouvre également la voie à l’étude de théories de champs quadridimensionnelles ou de systèmes intégrables.

- Les applications cosmologiques de la théorie des cordes : la réalisation d’un espace de Sitter ou, plus généralement, d’une expansion accélérée dans le cadre d’un modèle bien défini de la théorie des cordes, s’est avérée être une question complexe et toujours ouverte. Nos travaux se concentrent sur des scénarios de compactification dits « universels » et leurs implications pour la quintessence et/ou l’inflation. Nous étudions également les termes d’ordre supérieur dans l’action des cordes bosoniques pour des applications en cosmologie.

- La cohérence mathématique de la théorie des cordes impose certaines contraintes sur la géométrie et la topologie des dimensions supplémentaires, notamment l’espace de compactification. Les propriétés de ce dernier sont essentielles pour la phénoménologie de l’espace-temps quadridimensionnel. Nous employons des techniques à l’interface de la géométrie différentielle et algébrique afin de caractériser et de classer les espaces de compactification autorisés par la théorie des cordes. Nos recherches incluent également l’étude de scénarios impliquant une condensation fermionique au-delà des simples compactifications de Calabi-Yau.

- Les aspects mathématiques des théories des champs : cette thématiques porte sur les aspects formels des théories des champs, tels que les charges conservées (généralisées) et les symétries, ainsi que sur différentes procédures de quantification. Elle inclut également l’examen du problème des fantômes dans les théories des champs à dérivées d’ordre infini (non locales) et l’analyse du spectre des théories avec des dimensions spatiales supplémentaires compactifiées sur des nilvariétés.

Toile de dualité entre differentes théories des cordes et la supergravité. [source]

Axes de recherche transverses

- Astrophysique et cosmologie

- Objets compacts, gravité et nucléosynthèse

- Astroparticules : neutrinos, matière noire et ondes gravitationnelles

- Cosmologie : Univers primordial, transition de phase et énergie noire

- Approches interdisciplinaires

- Épidémiologie

- Neurosciences

- Outils numériques

- Codes publics

- Codes internes

Axe 1 : Astrophysique et cosmologie

- Membres (thématique principale) : A. ARBEY, L. DARMÉ, H. HANSEN, S. HOHENEGGER, J. MARGUERON (en détachement) & D. TSIMPIS.

- Membres (thématique secondaire) : K. BENNACEUR, G. CHANFRAY (émérite), S. DAVIDSON, A. DEANDREA, M. ERICSON (émérite) & F.N. MAHMOUDI.

Nos trois axes de recherche principaux trouvent des applications naturelles dans les thématiques de l’infiniment grand :

- Astrophysique nucléaire : élaboration d’une équation d’état unifiée pour la croûte et le noyau des étoiles à neutrons. Recherche de signaux expérimentaux (physique nucléaire) et observationnels (ondes gravitationnelles, radio, rayons X) permettant de mieux caractériser les propriétés du noyau des étoiles à neutrons, incluant l’existence possible d’une transition de phase dans le noyau. Développement d’une équation d’état au-delà du métamodèle nucléonique. Conception de boîtes à outils en libre accès pour la communauté, permettant de fournir un grand nombre d’équations d’état pour les étoiles à neutrons et d’analyser les sources d’ondes gravitationnelles.

- Physique des trous noirs : développement du code BlackHawk pour le calcul automatique du rayonnement de Hawking des trous noirs de Schwarzschild et de Kerr, destiné à l’étude des trous noirs primordiaux et de leur impact sur la nucléosynthèse du Big Bang, ainsi qu’aux expériences de physique des astroparticules. Parallèlement, l’étude des modes quasi-normaux permet d’explorer des scénarios plus exotiques. De plus, des approches effectives sont développées pour décrire les corrections, notamment quantiques, apportées aux géométries classiques des trous noirs (et aux observables calculées à partir de celles-ci) dans des théories au-delà de la relativité générale.

- Astroparticules et cosmologie : étude des liens entre ces deux secteurs, notamment en relation avec la matière noire et les ondes gravitationnelles. Proposition de modèles d’inflation basés sur des scénarios de matière noire. Étude des transitions de phase dans l’univers primitif, intégrant la théorie du champ thermique et les ondes gravitationnelles, y compris leurs implications à grande échelle pour la physique des saveurs et une nouvelle physique potentielle au-delà du Modèle Standard.

- Applications cosmologiques de la théorie des cordes : la réalisation d’un espace de Sitter ou, plus généralement, d’une expansion accélérée dans le cadre d’un modèle bien défini de la théorie des cordes, s’est avérée être une question complexe et toujours ouverte. Nos travaux se concentrent sur des scénarios de compactification dits « universels » et leurs implications pour la quintessence et/ou l’inflation. Nous étudions également les termes d’ordre supérieur dans l’action des cordes bosoniques pour des applications en cosmologie.

L’intégration du LMA à l’IP2I a renforcé nos interactions avec nos collègues expérimentateurs sur le thème des ondes gravitationnelles, domaine dans lequel nos membres jouent un rôle majeur. Notons également que l’un de nos membres (H. HANSEN) fait partie de la collaboration LVK.

En haut à gauche [source] : Simulation de l’onde gravitationnelle résultant de la fusion de deux trous noirs. En haut à droite [source] : Diagramme circulaire de la composition énergétique actuelle de l’Univers. En bas : Univers en expansion depuis le Big Bang et l’apparition des premières étoiles 180 millions d’années après le Big Bang (©AFP – N.R. FULLER / NATURE PUBLISHING GROUP / AFP).

Axe 2 : Approches interdisciplinaires

Notre engagement se manifeste à travers des projets interdisciplinaires situés à l’interface de la physique, des mathématiques et des sciences de la santé. En effet, les outils théoriques développés dans le cadre de la physique des deux infinis trouvent des applications dans divers domaines de recherche interdisciplinaire, notamment dans le domaine de la santé. Cette thématique, bien qu’émergente, se révèle particulièrement prometteuse au sein de notre groupe.

Épidémiologie

Contact : S. HOHENEGGER

Nous développons des méthodes effectives ainsi que des techniques de groupe de renormalisation pouvant être employées pour établir des modèles effectifs décrivant la propagation d’un agent pathogène au sein d’une population. Les techniques issues de la théorie de l’information offrent des outils efficaces pour surveiller et prédire son adaptation à divers facteurs environnementaux.

Épidémiologie : une science interdisciplinaire. [source]

Neurosciences

Contact : A. ARBEY.

Nous élaborons des modèles neuronaux fondés sur des approches de physique statistique, notamment en utilisant les équations de Boltzmann au sein des réseaux neuronaux. Nous employons des simulations de Monte-Carlo afin d’établir des liens entre les observations comportementales, cliniques et neurologiques.

Vue d’artiste de connexions neuronales. [source]

Axe 3 : Outils numériques

Nous possédons une expertise solide et reconnue dans le développement d’outils numériques, tant pour nos propres recherches que pour une utilisation plus large en libre accès au sein de la communauté scientifique (voir aussi l’onglet « Codes publics ») :

- Création et développement de codes à usage général tels que SuperIso, HyperIso, MARTY et GAMBIT, destinés à réinterpréter les résultats expérimentaux et à explorer de nouveaux modèles physiques.

- Développement d’une série de codes pour des applications spécifiques dans diverses lignes de recherche, tels que : AlterBBN, BlackHawk, DarkPACK, HFBRAD, HFODD, MOCCa, SuperIso Relic, entre autres.

Codes publics

Contacts : A. ARBEY & F.N. MAHMOUDI

Les outils numériques sont de nos jours indispensables à la communauté de la physique des 2 infinis. Les équipes de physique théorique de l’IP2I Lyon sont particulièrement impliquées dans le développement de codes publics pour la phénoménologie, avec une reconnaissance internationale en la matière.

SuperIso (2007)

Lien : http://superiso.in2p3.fr

Auteure : F.N. MAHMOUDI

Description : Code public destiné au calcul d’observables de physique de la saveur dans le Modèle Standard et dans des modèles de nouvelle physique.

SuperIso Relic (2009)

Lien : http://superiso.in2p3.fr/relic

Auteur.e.s : F.N. MAHMOUDI, A. ARBEY & G. ROBBINS

Description : SuperIso Relic est une extension de SuperIso pour le calcul de la densité relique de matière noire et des observables de détection directe et indirecte de matière noire. Une particularité de SuperIso Relic est, qu’en plus du modèle standard cosmologique, il permet le calcul de la densité relique dans des scénarios cosmologiques alternatifs, permettant ainsi de tester l’influence des hypothèses cosmologiques.

AlterBBN (2012)

Lien : https://alterbbn.hepforge.org/

Auteurs : A. ARBEY, J. AUFFINGER, K. HICKERSON & E. JENSSEN

Description: AlterBBN est un programme C qui calcule les abondances des éléments prédits par la nucléosynthèse du Big Bang (BBN). Différents scénarios cosmologiques sont implémentés dans AlterBBN, ce qui peut modifier les prédictions de la BBN. De plus, AlterBBN est inclus dans le package SuperIso Relic, afin que les modèles alternatifs puissent être testés à l’aide de contraintes BBN.

GAMBIT (2017)

Lien : https://gambitbsm.org

Collaboration : La collaboration GAMBIT est constituée de plus de 70 experts internationaux. F.N. MAHMOUDI est la coordinatrice de la partie physique des saveurs (FlavBit) et membre du bureau de la collaboration.

Description : GAMBIT est un code d’ajustement global pour les théories génériques au-delà du modèle standard, conçu pour permettre une définition rapide et facile de nouveaux modèles, observables, vraisemblances et scanners, et pour soutenir facilement de nouveaux codes de physique.

BlackHawk (2019)

Lien : https://blackhawk.hepforge.org/

Auteurs : A. ARBEY & J. AUFFINGER

Description : BlackHawk est un programme public en C permettant de calculer les spectres d’évaporation de Hawking de n’importe quelle distribution de trous noirs. Ce programme permet aux utilisateurs de calculer les spectres primaires et secondaires de particules stables ou à longue durée de vie générées par le rayonnement de Hawking de la distribution des trous noirs, et d’étudier leur évolution dans le temps.

MARTY (2020)

Lien : https://marty.in2p3.fr

Auteur.e.s : G. UHLRICH, F.N. MAHMOUDI & A. ARBEY

Description : Le but de MARTY est d’effectuer des calculs automatiques d’amplitudes, de sections efficaces et de coefficients de Wilson dans tout modèle de nouvelle physique. Certains de ses avantages sont que MARTY est écrit entièrement en C++, ne repose pas sur un code privé tel que Wolfram Mathematica, et contient son propre module de calcul symbolique (CSL), qui peut être utilisé séparément.

DarkPACK (2022)

Lien : https://gitlab.in2p3.fr/darkpack/darkpack-public

Auteur.e.s : M. PALMIOTTO, A. ARBEY & F.N. MAHMOUDI

Description : DarkPACK génère automatiquement une librairie numérique d’amplitudes de diffusion dans un modèle donné pour calculer les observables de la matière noire, telle que la densité relique. DarkPACK est actuellement interfacé avec MARTY et SuperIso Relic.

Financements ANR

RELANSE (2024)

Titre complet : Lagrangiens relativistes pour la description des noyaux finis et de la matière dense

Coordinateur : Jérôme MARGUERON

Collaborateurs : Guy CHANFRAY & Hubert HANSEN

Durée : 48 mois

Lien : https://anr.fr/Projet-ANR-23-CE31-0027

Description :

Le projet RELANSE explore les propriétés de la matière dans un régime où la théorie de l’interaction forte, la chromo-dynamique quantique (QCD), ne peut être appliquée directement en raison de sa nature non-perturbative à basse énergie. Cette théorie prédit cependant l’apparition d’un champ chiral émergeant spontanément à basse énergie ainsi que le confinement de couleur, ce qui implique que les nucléons et les mésons sont les degrés de liberté à basse énergie. Nous proposons de développer une approche relativiste innovante décrivant les champs chiraux, nucléons et mésons, et de consolider la description unifiée des noyaux finis et des étoiles à neutrons. La particularité de notre projet réside dans l’analyse systématiquement des approches Hartree et Hartree-Fock qui sont ajustées aux mêmes données. En particulier, nous abordons la question de la description relativiste de la matière dense, où la vitesse du son devient comparable à la vitesse de la lumière.

L’originalité de notre projet est d’ancrer les approches relativistes employées dans les noyaux finis à la phénoménologie de la sous-structure en quarks, par exemple en incluant des résultats la QCD sur réseau, la polarisabilité des nucléons, VDM et le modèle de quarks. De cette manière, les effets du milieu apparaissent dans notre modèle d’une manière simple et traçable. Notre approche fournit donc un guide robuste pour prédire les propriétés de la matière dense existant dans les étoiles à neutrons. De plus, nous utilisons l’approche bayésienne pour comparer les différents scénarios aux données nucléaires et astrophysiques, par exemple, les ondes gravitationnelles et l’émission de rayons X des pulsars. Dans ce cadre, les incertitudes théoriques, expérimentales et astrophysiques sont utilisées afin d’estimer la qualité des nouveaux modèles.

Pour les noyaux finis, nous étudions l’impact des nouveaux modèles sur les propriétés de l’état fondamental, par exemple les énergies, les rayons, la peau des neutrons, ainsi que la déformation, les agrégats moléculaires, la désintégration alpha et leurs conséquences expérimentales. La nouveauté de notre modèle est de permettre une réduction du temps de calcul des approches actuelles, qui utilisent des constantes de couplage dépendant de la densité. Nous estimons qu’il sera comparable aux meilleurs modèles en ce qui concerne l’accord expérience-théorie, et ce projet est crucial pour le démontrer. Nous utilisons toutes les données existantes pour mieux contraindre notre modèle, nous étudions la consistance des expériences PREX et CREX de diffusion d’électrons sur des noyaux et nous nous intéressons à la description des noyaux exotiques.

Pour les étoiles à neutrons, nous complétons nos modèles relativistes en considérant différents scénarios pour la matière dense. Notre méthodologie consiste ainsi à explorer les différentes équations d’état, qui explorent les incertitudes théoriques actuelles sur l’existence de nouvelles phases de la matière à haute densité, par exemple la matière de quarks, la matière d’hyperons, ou encore la matière quarkyonique. Nous comparons ensuite les prédictions de ces différents scénarios aux données astrophysiques et nous étudions dans quelle mesure ces données indiquent une préférence pour un des scénarios décrivant le cœur des étoiles à neutrons.

Le développement de nouveaux lagrangiens effectifs nous permet de contribuer à répondre aux questions fondamentales liées à la force forte dans la matière dense et l’approche bayésienne établit le lien entre ces propriétés fondamentales et les données existantes dans les noyaux finis et dans les étoiles à neutrons. Nous voulons comprendre dans quelle mesure les écarts entre les contraintes de la QCD, les noyaux finis et les étoiles à neutrons pourraient être comblés et quelles propriétés effectives de la QCD sont cruciales dans la matière dense et à basse énergie.

Toutes les données et codes seront rendus publics et une interface python sera fournie à la communauté.

FlavBSM (2021)

Titre complet : La route des saveurs : du Modèle Standard à la Nouvelle Physique

Coordinatrice : Farvah Nazila MAHMOUDI

Durée : 60 mois

Lien : https://anr.fr/Projet-ANR-21-CE31-0002

Description :

En dépit de ses indiscutables succès, les limites du Modèle Standard (MS) de la physique des particules sont bien connues, et il est maintenant communément accepté dans la communauté de physique des particules qu’aller au-delà du MS est une nécessité. La recherche de physique au-delà du MS a débuté dans les années 1970, mais aucun signal de Nouvelle Physique (NP) n’est apparu jusqu’à présent. Récemment, des déviations cohérentes par rapport aux prédictions du MS ont été observées en physique des saveurs. Ces déviations dans les désintégrations des mésons B, communément nommées « anomalies de saveur », se sont amplifiées avec temps, à la fois en termes de signification statistique qu’en termes d’accord interne. Nous pourrions donc être à l’aube de la découverte de la NP.

Le projet FlavBSM vise à comprendre l’origine des déviations et déterminer le modèle de NP sous-jacent. Cet objectif pourra être atteint en suivant trois axes de recherche complémentaires.

Le premier axe concerne des calculs de précision dans les désintégrations exclusives semi-leptoniques du B, et plus précisément le calcul des effets hadroniques non-locaux. Cela constitue un important challenge dans le domaine, et un passage nécessaire pour distinguer sans ambiguïté les effets hadroniques du MS de phénomènes de NP.

Le second axe concerne la mise au point et l’étude de modèles de NP. Pour cela, nous ne considérerons pas seulement des approches en théorie des champ effectives, mais aussi des modèles simplifiés, sur la base desquels pour mettrons finalement au point et étudierons des modèles de NP « complets » et bien motivés, étendant ainsi le domaine de validité des modèles bien au-delà des précédentes descriptions effectives.

Le troisième axe est consacré à du développement logiciel qui permettra d’étudier les implications phénoménologiques des données de saveur. Notre but est en particulier d’automatiser le calcul des observables de saveur dans tout modèle de NP, et nous seront amenés à créer de nouveaux outils et techniques pour réaliser des analyses statistiques et explorer les espaces des paramètres des modèles de NP, en utilisant simultanément les contraintes des différents secteurs de la physique des particules. De premiers pas dans cette direction ont déjà été pris avec succès par la coordinatrice.

Ce projet propose au final un programme complet pour étudier la question des anomalies de saveur en toute généralité. Comprendre l’origine des anomalies de saveur est extrêmement important pour une compréhension plus approfondie des interactions fondamentales. La détermination de la théorie de nouvelle physique sous-jacente constituera une avancée majeure en physique des particules, donnant des directions pour la découverte de nouvelles particules. De plus, le projet fournira de nouvelles techniques, de nouveaux calculs et de des outils informatiques publics à la communauté qui lui seront utiles, indépendamment des anomalies de saveur.

NEWFUN (2019)

Titre complet : Nouvelle fonctionnelle de la densité d’énergie pour les noyaux lourds

Coordinateur : Michael BENDER

Collaborateur : Karim BENNACEUR

Durée : 36 mois

Lien : https://anr.fr/Projet-ANR-19-CE31-0015

Description :

Ce projet vise à une amélioration de la description théorique et à une interprétation cohérente des données expérimentales des noyaux lourds et super lourds ayant un numéro atomique supérieur à 82 et un nombre de neutrons au-delà de 126. Ces systèmes auto-liés, dont la plupart ne doivent leur existence qu’à des effets quantiques de couches, manifestent une très riche phénoménologie de modes d’excitations et de décroissance gouvernés par la compétition entre l’interaction nucléaire forte, l’interaction coulombienne, les effets de surface et les effets quantiques de couches liés aux états de particules individuelles. Les données expérimentales disponibles commencent à en révéler une image cohérente en terme de couches et de déformation qui n’est néanmoins, jusqu’à présent, par décrite de manière satisfaisante par des modèles purement microscopiques. Le principal problème ayant été identifié, et qui est actuellement inhérent à toutes les formes d’interactions effectives, concerne les distances entre les états de particules individuelles au voisinage de l’énergie de Fermi. Bien que les évolutions globales des observables n’en soient pas affectées, la description des propriétés individuelles de noyaux spécifiques est dans de nombreux cas défaillante.

Le but de notre projet est d’atteindre un niveau de précision sans précédent pour la description théorique des noyaux lourds et super lourds grâce à l’ajustement d’interactions effectives contenant de nouveaux termes dérivatifs jusqu’à présent non considérés. L’ajustement des paramètres incorporera des informations pertinentes concernant les propriétés de noyaux lourds et s’accompagnera d’une analyse des incertitudes statistiques de ces paramètres. Les interactions effectives obtenues seront dans un second temps utilisées dans des calculs auto-cohérents et sans contraintes de symétrie pour un large ensemble d’observables d’intérêt faisant l’objet d’études par des méthodes de spectroscopie gamma sur faisceau, spectroscopie par conversion d’électrons, spectroscopie par décroissance après implantation d’ions et par spectroscopie laser.

Globalement, nous considérons que ce projet représentera une contribution déterminante aux études théoriques et expérimentales des éléments les plus lourds et permettra d’étendre notre compréhension de ces systèmes.

Prix & distinctions

Médailles du CNRS

Argent

2021 : Michael BENDER

Institut Universitaire de France (IUF)

Membres senior

2023 : Farvah Nazila MAHMOUDI

2013 : Aldo DEANDREA

Membres junior

2016 : Alexandre ARBEY

2014 : Farvah Nazila MAHMOUDI

Autres prix et distinctions

Chevalière de la Légion d’honneur (2015) : Magda ERICSON

Prix Thibaud (Académie des sciences, belles lettres et arts de Lyon, 1993) : Guy CHANFRAY

Prix Gay-Lussac Humboldt (1992) : Magda ERICSON

Prix Paul Marguerite de la Charlonie (Académie des sciences française, 1987) : Magda ERICSON

Chevalière de l’ordre des Palmes académiques (1978) : Magda ERICSON

Évènements

Organisation de conférences internationales

- La conférence LIO 2025 « New Approaches to Naturalness » à l’IP2I Lyon (48 participants, réunissant plusieurs experts de reconnaissance internationale du sujet) ;

- La conférence « Eurostrings » en 2022 (250 participants, plus grande conférence européenne dans le domaine de la théorie des cordes) ;

- La 21e Conférence « Flavour Physics and CP Violation » (FPCP) en 2023 à l’IP2I Lyon (158 participants, conférence internationale majeure dans le domaine de la physique des saveurs).

- G Cacciapaglia, A Deandrea, A.M Iyer, S Kulkarni, A.K Singh. Multi-boson splashes at future colliders from electroweak compositeness. 2025. ⟨hal-05155653⟩

- Giacomo Cacciapaglia, Dhong Yeon Cheong, Aldo Deandrea, Wanda Isnard, Seong Chan Park, et al.. Composite Hybrid Inflation : Primordial Black Holes and Stochastic Gravitational Waves. 2025. ⟨hal-05120478⟩

- Jean-Marc Richard. Level order of quark systems: The puzzle of the Roper resonance, and related questions. 2025. ⟨hal-05120485⟩

- Alexandre Arbey, Etera R Livine, Clara Montagnon. Test-Field vs Physical Quasi-Normal Modes in Scalar-Tensor Theories. 2025. ⟨hal-05096631⟩

- J.K Ahn, E Augustine, L Bandiera, J Bian, F Brizioli, et al.. Experimental Study of Rare Kaon Decays at J-PARC with KOTO and KOTO II. 2025. ⟨hal-05077584⟩

- Paul Marconnet, Dimitrios Tsimpis. Universal Cosmologies. 2025. ⟨hal-05077834⟩

- Mattia Damia Paciarini, Manuel del Piano, Stefan Hohenegger, Francesco Sannino. Effective Metric Description of Charged Black Holes. 2025. ⟨hal-05067215⟩

- Chiara Arina, Benjamin Fuks, Luca Panizzi, Michael J Baker, Alan S Cornell, et al.. t-channel dark matter at the LHC. 2025. ⟨hal-05058250⟩

- Suprovo Ghosh, José Luis Hernández, Bikram Keshari Pradhan, Cristina Manuel, Debarati Chatterjee, et al.. Tidal heating in binary inspiral of strange quark stars. 2025. ⟨hal-05037934⟩

- C Balazs, G Taylor, W Mitaroff, A.H Hoang, S Plätzer, et al.. The Linear Collider Facility (LCF) at CERN. 2025. ⟨hal-05026697⟩